監修:富士通クリニック 頭痛外来

五十嵐 久佳 先生

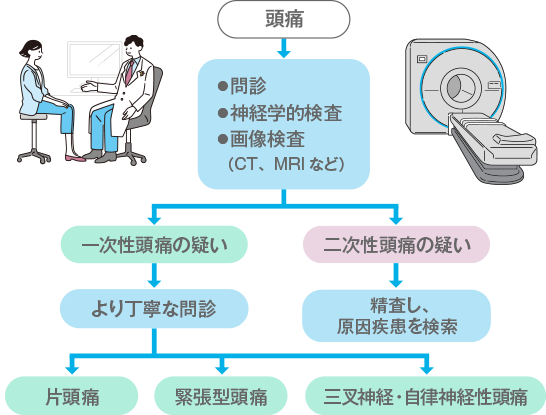

頭痛は、大きく「一次性」と「二次性」に分けられ、二次性頭痛はくも膜下出血や頭部のケガなど、何らかの病気やケガが原因で起こる頭痛です。これに対し、一次性頭痛は明確な病気やケガが原因ではなく、頭痛そのものが病気というものです1)。一次性頭痛はさらに、「片頭痛」「緊張型頭痛」「三叉神経・自律神経性頭痛」などに分けられます2)。

「片頭痛」は、主として頭の片側に「ズキンズキン、ドクンドクン」と脈を打つような痛みが、繰り返し起こるのが特徴です。光と音を煩わしく感じたり、吐き気を伴ったりすることが多く、動くと痛みが増すので、日常生活に支障をきたすことの多い頭痛です2)。 脳や神経の一部が何らかの刺激に反応することで生じると考えられており、20~40代の女性に多くみられます1)。

片頭痛がはじまる数十分前あるいは同時期に閃輝(せんき)暗点に代表される「前兆」が起こることがあります1)。また、ひと月に15日以上頭痛があり、そのうち片頭痛の特徴をもつ頭痛が8日以上ある月が3ヵ月を超えて続く場合は「慢性片頭痛」とよばれます2)。

「緊張型頭痛」は、頭の両側を締め付けられるような痛みが生じるのが特徴で、一次性頭痛の中で最も多いタイプです。以前は、主に精神的な要因で起こると考えられていましたが、現在では痛みを制御する脳や神経に異常が起こることが要因であると考えられています。ひと月に頭痛が1日以上の頻度で起こる「頻発型」や、15日以上の頻度で起こる「慢性型」は、日常生活に支障をきたすこともあります1,2)。

「三叉神経・自律神経性頭痛」は、片側の眼の奥や上部、または側頭部にひどい痛みが生じるのが特徴で、痛みと同じ側の涙、鼻水・鼻づまりなどを伴います。三叉神経・自律神経性頭痛の1つである 「群発頭痛」は、数週間から数ヵ月にわたって、15分から3時間ほど続く発作が毎日のように繰り返し起こります。群発頭痛は、20~40代で発症することが多く、女性よりも男性に多くみられます2)。

日本神経学会・日本頭痛学会・日本神経治療学会監修. 頭痛の診療ガイドライン2021.

医学書院, 2021 より作成

【原因】 脳の血管が広がることが原因といわれていたこともありますが、現在では、脳や神経の一部が何らかの刺激に反応して神経伝達物質が放出され、その結果、血管の拡張も起こり頭痛が生じると考えられています。片頭痛の病態に関係するものとしてさまざまな物質が報告されていますが、特にセロトニンやカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が密接に関係している可能性が高いとされています1)。

【症状】

頭の片側に「ズキンズキン、ドクンドクン」と脈を打つような痛みが4時間から3日間ほど続くのが特徴です。場合によっては、気分が悪くなって吐いたり、光と音に敏感になったりします。また、歩いたり動いたりなどの日常の動作によって、痛みがひどくなることがあります1)。そのため予定の仕事ができなかったり、寝込んでしまったりするなど、日常生活への支障が大きい頭痛です。

また、頭痛の前に「前兆」となる症状が現れることもあり、典型的な前兆として、視界の中心に現れたジグザグの光が徐々に広がり視界が遮られる、「閃輝(せんき)暗点」という症状が挙げられます。その他に、チクチクとした感じが舌や顔の片側に現れたり、言葉が話しづらくなる失語とよばれる言語症状などが現れたりする場合もあります1,2)。その他に「予兆」といって、頭痛のはじまる数時間から数日前に眠気、あくび、空腹感、倦怠感、頸部のこりなどがみられることがあります2)。

【原因】 緊張型頭痛についてはわからないことが多く、以前は主に精神的な要因で起こると考えられていましたが、現在では、頭頸部筋群の緊張に加え、痛みを制御する脳や神経の異常な働きが関係していると考えられています1,2)。

【症状】 頭の両側を締め付けられるような痛みで、片頭痛に比べて程度は比較的軽度です。光または音のどちらか一方に敏感になることはありますが、吐き気がしたり、日常の動作によって頭痛がひどくなったりすることはありません1,2)。

【原因】 原因はいくつか考えられますが、体内時計をつかさどる脳の視床下部の機能の変化や、脳神経である「三叉神経」が何らかの理由で過剰に興奮し、副交感神経とよばれる自律神経を活性化させることなどが考えられています1)。

【症状】 片側の眼の奥や上部、または側頭部にひどい痛みが生じ、痛みと同じ側の涙、鼻水・鼻づまりなどを伴うのが特徴です。三叉神経・自律神経性頭痛の1つである「群発頭痛」は、数週間から数ヵ月にわたって毎日のように、2日に1回から1日に数回、15分から3時間ほど続く痛みが生じます。痛みの程度はきわめて強く、じっとしていることができません。このように頻繁に頭痛が起こる期間を「群発期」といい、通常は群発期と群発期の間に、発作のない「寛解期」が3ヵ月から数年続きます1,2)。